मर्म चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला

भारतवर्ष में शल्य तंत्र की एतिहासिक प्रष्ठभूमि पर द्रष्टिपात करने पर इसका सम्बन्ध वेदों से मिलता है| शिरोसंधान, टांग का काटना और लौह निर्मित टांग का प्रत्यारोपण, देवचिकित्सक अश्विनीद्वय द्वारा किए गए शल्य कर्मों के कुछ उल्लेखनीय उदहारण है| जैसा की सर्वविदित है की महर्षि सुश्रुत द्वारा प्रतिपादित सुश्रुत संहिता, शल्य तंत्र का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ है, जिसको ईसा से 300 से 3000 वर्ष पूर्व का माना जाता है| वास्तव में आज जितना भी हम भारतीय शल्यतंत्र के विषय में जानते है वह सिर्फ सुश्रुत संहिता के माध्यम से ही संभव हो चुका है इसके आभाव में शल्यतंत्र में उल्लिखित किसी भी शल्यकर्म (आपरेशन) के विषय में जानना असंभव है| सुश्रुत संहिता न केवल हजारों वर्ष पूर्व विकसित शल्य तंत्र के स्तर का ज्ञान होता है, वरन आधुनिक शल्य तंत्र की नींव भी सुश्रुतोक्त विज्ञान में समाहित दिखाई देती है| आज सम्पूर्ण चिकित्सा जगत इस सत्य को स्वीकार करने लगा है|

भारतीय शल्य तंत्र का महत्वपूर्ण पक्ष है की यह विज्ञान परम्परागत हस्तकौशल से विकसित होता हुआ एक पूर्ण विकसित शैक्षणिक विषय के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ, जिसका अयुर्वेद के आठ अंगों में सर्वोपरि स्थान है|महर्षि सुश्रुत प्रथम व्यक्ति है, जिन्होंने शल्य तंत्र के वैचारिक आधारभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर प्राचीन भारतवर्ष में शल्य कर्म किये जाते रहे| शल्य तंत्र के प्राचीनतम ग्रंथ सुश्रुत सहिंता में शल्य तन्त्र के अतिरिक्त अन्य विषय भी सम्मिलित कान, गले, और सर के रोग, प्रसूतितन्त्र और चिकित्साविज्ञान विषयक आचार संहिता आदि विषय महत्वपूर्ण है| महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहले शवच्छेदन विधि का वर्णन किया था| महर्षि सुश्रुत द्वारा प्रतिपादन नासासंधान विधि वर्तमान में विकसित प्लास्टिक सर्जरी का मूल आधार बनी है, इसे सभी लोग निर्विवाद रूप ले स्वीकार करते है| आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी विषयक ग्रंथों में सुश्रुत की नासासंधान विधि का उल्लेख ‘इंडियन मेथड ऑफ़ राइनोप्लास्टी’ के रूप किया जाता है|

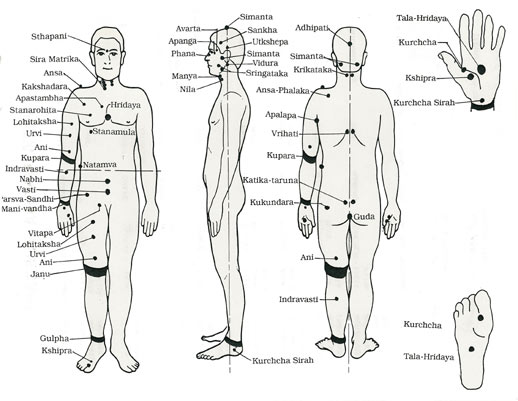

महर्षि सुश्रुत के अनुसार मनुष्य शरीर के में 107 मर्मस्थान, 700 सिरायें, 300 अस्थियाँ, 400 स्नायु 500 मांसपेशियां और 210 संधियाँ होती है| मर्म धातु भेद से विभिन्न प्रकार के होते हैं| पांच प्रकार के मर्मों में सिरामर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होते है| इन पर होने वाला अधात घातक होता है, इसलिए सिराओं का विशिष्ट वर्णन सुश्रुत संहिता में किया गया है| सिरावेधन, रक्तमोक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है| इस महत्वपूर्ण पराशाल्यकर्म के अनंतर कोई घातक परिणाम नही हो, इसलिए सिराओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है| शल्यकर्म(ऑपरेशन) एवं सिरावेधन के अनंतर इन मर्म स्थानों को अघात से बचाना आवश्यक है| मर्म चिकित्सा के सन्दर्भ में भी सिराओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मर्म चिकित्सा के सद्यःप्रभावकारी एवं असावधानी पूर्वक किए जाने पर घातक होने के कारण इन विशिष्ट सिराओं के अभिघात का भय रहता है|

इस स्रष्टि के निर्माण काल से ही पंचभूतात्मक सत्ता का अस्तित्व रहा है| पृथ्वी, जल तेज, वायु और आकाश के सम्मिश्रण से त्रिदोषात्मक मनुष्य-शरीर की उत्पत्ति हुई है| मनुष्य के उदभव-काल से ही मनुष्य शरीर रोगाक्रांत होता रहा है| तभी से मनुष्य स्वस्थ्य संवर्धन, रोग प्रतिरक्षक एवं रोगनिवारण के लिए अनेक उपाय करता आया है| मनुष्य की समस्त शरीर क्रियाओं का नियमन त्रिदोष(वाट, पित्त और कफ) के द्वारा किया जाता है| वैकारिक अवस्था में यह तीनों दोष विभिन्न रोगों का कारण बन जाते है| सामान्य और वैकारिक दोनों अवस्थाओं में दोषों का विभिन्न सिराओं के माध्यम से शरीर में परिवहन किया जाता है| यह कहना पूर्णतया उचित नही है की दोष किसी विशेष सिरा के माध्यम से ले जाया जाता है| परन्तु दोषों की प्रधानता के कारण सिराओं को वातवाही, पित्तवाही, कफवाही सिरा की संज्ञा दी जाती है| इन्ही स्थान विशेष की विशिष्ट सिराओं के वेधन से शोथ, विद्रधि, त्वकरोग आदि अनेक रोगों में आश्चर्यजनक लाभ होता है|

सुश्रुत के अनुसार वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह सभी सिराओं का उदगम स्थल नाभि है, जो की महत्वपूर्ण मर्म स्थान है| नाभि से यह सिरायें ऊधर्व, अध% एवं तिर्यक दिशाओं की ओर फैलती है| नाभि में प्राण का विशेष स्थान है| पंचभूतात्मक स्रष्टि में जीव प्राणाधान से ही सजीव और उसके अभाव में निर्जीव होता है| गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु का पोषण माता के गर्भनाल से होता है| गर्भनाल गर्भस्थ शिशु की नाभि से संलग्न होती है| जीवन के प्रारंभिक काल में नाभि का महत्वपूर्ण कार्य होता है, परन्तु बाद के जीवन में भी नाभि को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है| सात सौ सिराओं में दस सिरायें महत्वपूर्ण होती है| वातज या vatवातवह सिराओं की संख्या एक सौ पिचहत्तर होती है| पित्तज या पित्तवह सिराओं की संख्या एक सौ पिचहत्तर होती है| कफज या कफवह सिराओं की संख्या एक सौ पिचहत्तर होती है| रक्त के स्थानों/आशयों, विशेष रूप से यकृत और प्लीहा से सम्बंधित सिराओं की संख्या भी एक सौ पिचहत्तर बताई गई है|

एक शाखा में पच्चीस वातवह सिरायें होती है| इसी तरह चारों (दो बाहु और दो अध%शाखा) में कुल मिलकर सौ वातवह सिरायें है| चौंतीस वातवह सिरायें वक्ष और उदर प्रदेश में होती है (जिनमे से अथ शिश्न और गुदा से सम्बंधित है) दो शिराएँ प्रत्येक पार्श्व में होती हैं- (चार)| छह सिरायें प्रष्ट भाग में स्थित है| छह सिरायें उदर में तथा दस सिरायें वक्ष में स्थित है| इक्तालीस सिरायें उर्ध्र्व जत्रुगत प्रदेश में होती है| चौदह सिरायें कंठ में, चार कर्ण में, नौ जिव्हा में, छह नासा में और आठ नेत्र में होती है| कुल वातवाही सिराओं की संख्या एक सौ पिचहत्तर होती है| अन्य तीन प्रकार की सिराओं का भी यही क्रम होता है| मात्र नेत्र में एक परिवर्तन है, नेत्र में पित्तवाही सिरायें दस होती है, तथा कर्ण में दो पित्तवाही सिरा होती है| जिन सिराओं का वेधन नही करना चाहिए उनके वेध से निश्चय ही वैकल्य तथा म्रत्यु हो जाती है| शाखाओं में चार सौ, कोष्ठ(धड़) में एक सौ छत्तीस, शिर (ग्रीवा के उपर) में एक सौ चौसठ सिरायें होती है| इन सिराओं में से शाखाओं में सोलह, कोष्ठ में बत्तीस और शिर में पचास सिरायें अवेध्य है| एक सक्थि में सौ सिरायें होती है| इनमे एक जलधरा और तीन आभ्यंतर (ऊर्वी नामक दो, तथा लोहिताक्ष एक) अवेध्य होती है| ऐसा ही दूसरी सक्थि और बाहू में निर्दिष्ट है| इस प्रकार चारों शाखाओं में कुल सोलह सिरायें अवेध्य है| श्रोणीप्रदेश में बत्तीस सिरायें होती है| उनमे आठ अवेध्य है- दो-दो विटपों में और दो-दो कातिक तरुणों में| एक एक पार्श्व में आठ-आठ सिरायें होती है| उनमे से एक-एक उनमे से एक-एक ऊधर्वगा शिराओं और पार्श्व संधिगत दो सिराओं को शस्त्र कर्म के समय बचाना चाहिए| पीठ में प्रष्ट वंश के दोनों ओर चौबीस सिरायें है| उनमे ऊपर जाने वाली ब्रह्ती नामक दो-दो सिरायें अवेध्य है| उतनी ही चौबीस उदार में है, उनमे मेढª के ऊपर की रोमराजि के दोनों ओर दो-दो सिराओं को बचाना चाहिए|

चालीस सिरायें वक्ष प्रदेश में होती है| उनमे से चौदह अवेध्य है| ह्रदय में दो, स्तनमूल में दो-दो, स्तनरोहित, अपलाप, अपस्तब्ध इनके दोनों ओर आठ, इस प्रकार पीठ, उदर और उर में बत्तीस सिरायें अवेध्य होती है| जत्रु के ऊपर एक सौ चौंसठ सिरायें होती है| इनमे से छप्पन सिरायें ग्रीवा में होती है| उनमे से मर्मसंज्ञक बारह सिरायें है| दो क्रकाटिका, दो विधुर इस प्रकार ग्रीवा में सोलह सिरायें होती है| उनमे संधि धमनी जो दो-दो है, उनको बचाना चाहिए| जिहवा में छत्तीस सिरायें होती है| उनमे नीचे की सोलह सिराओं में से रसवहा दो, तथा वाग्वहा दो अवेध्य है| नासा में चौबीस सिरायें होती है, उनमे से नासा के समीपवर्ती चार सिराओं को बचाना चाहिए| उन्ही में से तालू के मृदुप्रदेश में एक सिरा को बचाना चाहिए| दोनों आँखों में अड़तीस सिरायें होती है| उनमे अपांगो की एक-एक सिरा को बचाना चाहिए| दोनों कानों में दस सिरायें होती है| उनमे से शब्दवाहिंनी एक-एक सिरा को बचाना चाहिए| मस्तक में बारह सिरायें है| उनमे उत्पेक्ष में दो, सीमांत में एक-एक और अधिपति की एक सिरा को बचाना चाहिये| इस प्रकार जत्रु के ऊपर पचास अवेध्य सिरायें है|

सुश्रुत ने रक्तमोक्षण और सिरा वेधन के सन्दर्भ में विभिन्न सिरा मर्मों का विस्तृत उल्लेख किया है| रक्तमोक्षण को शाल्यकर्म का पूरक भी माना जाता है| सिरा वेधन, रक्तमोक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है| सिरा वेधन के अतिरिक्त अलाबू, श्रंग और जलौका द्वारा भी रक्तमोक्षण किया जाता है| जितनी भी अवेध्य सिरायें है या तो वह मर्म स्थान है अथवा मर्म के समीप स्थित है| उन स्थानों पर छेदन, भेदन आदि शस्त्र कर्म, अग्नि कर्म, एवं रक्तमोक्षण का प्रयोग नही करना चाहिए|